跑量时代过去,精耕的时代来临。

编者按:本文来自微信公众号“财经十一人”(ID:caijingEleven),作者:不止十一人。

黄金时代是不是真的结束了,目前无法定论,可以肯定的是,跑量时代过去了,精耕的时代来临了

11月,北京朝阳区的一个酒店会场。王秋阳在展位间逛了一圈又一圈,她时而抬头看看海报,时而与招生人员攀谈几句,手上积攒起了厚厚一沓资料,迟迟拿不定主意。

这是王秋阳第一次参加国际学校的择校展,她的儿子马上面临初升高,没有北京户口,无法进入公立校,只能考虑国际学校。

“我不想让他出国,也不想让他上国际学校。”她对《财经》记者说。国际形势一变再变,出国不是这位普通母亲的首选。

校外的家长在踌躇,校内的学生也不乏退出者。程晖家的孩子之前在北京昌平的一所国际学校就读,在今年上半年因疫情上网课引发的退费风波后,他给孩子办理了转学。他认识的人里,有十多位学生家长已经或正在考虑转学。

他对《财经》记者说,退费事件一方面是中美关系紧张的现实原因,但也暴露出一些国际学校长期积淀的管理和教学质量上的问题。

广东(留服)国际化学校专委会副主任、广州新侨学校执行长袁拔,从业已20余年,眼下是他见证过的国际学校最艰难的时刻。他对《财经》记者预测,今年全国纯国际高中的整体需求可能下降20%,至少一半以上的国际高中完不成招生计划,即便是头部的学校也很难按时按量地完成招生工作。如果这一情况持续两三年,更不排除国际高中的倒闭或整合潮出现的可能性。

高速增长的黄金岁月已然过去,国际关系不复从前的蜜月期,疫情期间办学质量与管理也面临前所未有的挑战。彷徨的不只是学生和家长,国际学校们亦处在迷雾之中。

国际高中的招生难关

肖经栋是国际教育第三方评估机构宜校的创始人,他早早地嗅到了异常气息。2018年底和2019年初,肖经栋实地调研了21座省市共50多所国际高中和公办高中国际部。结果令人惊讶——80%学校没有完成当年的招生计划,有的学校招生人数同比接近腰斩。

“我拜访的还是当地最好的学校。”肖经栋感慨,一般学校招生情况可想而知。袁拔也向《财经》记者印证,八成国际高中招生不满,与他的感知也基本相符。

国际学校通常不会统一公开招生数据,但袁拔间接从国际学校的咨询公司处得知,即便在国际教育需求旺盛的上海,今年三四月份,招生咨询量也下降了20%-30%。这还只是咨询机构方面提供的数据,“实际的下滑程度还会更高。”

去年尚且如此,今年只会更艰难。

CWA世华学校是一所新开设的IB课程国际高中,执行董事兼中方校长安瀛告诉《财经》记者,疫情期间他们不得不全盘调整招生活动,线下宣讲会改在了线上,线下的笔试、面试也都改为线上,难以与学生和家长面对面交流。

高中生宋睿就读于深圳一所知名公办高中国际部。短短四年间,他经历了国际部从一位难求到冷冷清清的转变。宋睿的上一届开设了四个班,总人数在200人左右。到他这届时,学校原本也按200人配置了师资、设备,但最终学生数量不足百人,缩减至两个班。今年新入学的高一学生更是只有70余人。

《财经》记者了解到,江苏一家国际高中本计划2020学年招收180名学生,但在今年的形势下,校方主动降低了预期,最终招收了近百名学生,但也已经满意了。

今年,受疫情影响,一些国外就读的高中生向国内国际学校回流,但这种情况杯水车薪。肖经栋估算,2019年中国在外读高中的学生约8600人,而出国读全日制本科的学生总数约为8万至10万人,这意味着即便海外高中生全部回流,也只占本科留学生的不到10%,难以弥补国际学校生源的缺口。

招生量扼住了国际高中的咽喉,如果持续生源匮乏,大批国际学校很可能走向破产。虽然学校收费高昂,看似资金丰厚,但从纯商业角度看,也不是一本万利的好生意。

为避免民办学校过度逐利,国家规定民办学校必须划分为营利性和非营利性。非营利性的学校举办者不能取得办学收益,结余必须全部用于办学。国际学校中,就不乏大量非营利性质的学校。即便是营利性,办学结余也需按规定分配。

这意味着国际学校前期的重投入,需要更长的回报周期。国际K12探校平台探校先锋负责人潘如飞近期撰文称,一所国际学校的学生人数达到学校总容量的35%-40%,才能保证收支平衡。根据他之前做过的调研和统计,2015年至2020年间,上海就有30余所国际高中和国际课程项目因财务压力等原因停止运营。

博实乐教育(NYSE:BEDU)和凯文教育(002659.SZ)是以国际学校为主营业务的上市公司。他们是国际学校中实力较强的选手。博实乐教育(NYSE:BEDU)背靠碧桂园地产,今年6月至8月间,该公司国际学校业务营收同比增长5.8%至4.2亿美元。虽然仍在增长,但增幅大幅放慢,去年,这一数字是24.6%。今年当季注册学生数量也从去年同期将近20%的增幅,降至6.6%,最终为5.4万人。

凯文教育(002659.SZ)主要收入来自朝阳凯文和海淀凯文两所学校。虽然财报中未公开在校生人数,但在2020年前三季度,凯文教育营收同比下降了7.5%至2.2亿元,净亏损则同比扩大24%至9635万元。

黄金时代逝去?

十年前,国际教育行业还遍地黄金。袁拔还记得,那是个公办学校国际部遍地开花的年代。当时政策相对宽松,国际部依托校园已有的基础设施和人员办学,只需支付运营成本,就能撑起客单价高昂的留学生意,从财务模型的角度考量,这样的生意再划算不过。众多资本一拥而上,公办学校国际部成了“香饽饽”。

国际学校服务机构新学说数据显示,2010年至2015年期间,新增公立高中国际部数量达到129所,同比增长近1.5倍,是当时增速最快的国际学校类型。但2013年国家禁止新办和扩招国际部后,民办类国际学校势头渐盛。

英国老牌私校看中中国的机会,惠灵顿公学、哈罗公学、德威等品牌接连落户中国。英国私校协会(Independent Schools Council)今年1月的数据显示,其成员校在海外共开设了69所学校,其中中国大陆就有29所,占比最高。地产商如碧桂园、万科也纷纷入局,借国籍学校的溢出效应,拉升周边楼盘价格。

新学说数据显示,自2011年起,民办国际学校数量增速以每年10%以上飞升,2016年增速一度达到22.5%。到去年9月底,国际学校总数达到1359所,获得各类国际课程或管理认证的学校有861所。

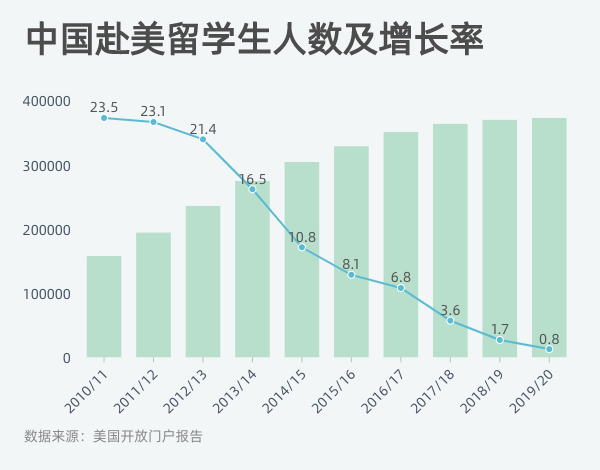

供给仍在膨胀,但需求却停滞不前。以最热门的留学目的地美国为例,美国国际教育协会发布的《美国门户报告》显示,2020年中国赴美留学人数的增长已降至近年来最低点,同比仅增长0.8%至37.25万。相比五年前10.8%的增速,今年下降了整整十个百分点。

具体到本科阶段,赴美学生数量不增反降,同比下滑了0.5%,只有14.8万人。

制图:柳书琪

“不可能一直高增长下去。”安瀛说,受限于经济水平、欧美教育的承载量等因素,这个行业已经看得到天花板了。

袁拔算了一笔数,除去本科阶段交换或短期项目的学生,出国读全日制本科的学生约有8万人,以1359所国际学校总数计,平均分配给每所学校只有六七十名高中学生,远达不到一般学校的招生目标。这意味着,“一线城市的学位供给已经饱和了,甚至是过于饱和了。”

过去,中国经济腾飞和全球化进程加速,带动了这个行业高速增长。但在全球化退潮的时代背景下,留学生红利衰退、申请竞争白热化、学位供过于求等,种种现象都指向,发展了数十年的留学行业的瓶颈期已经到了。

安瀛预计到了瓶颈期的到来,此前他估计,“也就是近两三年了”,只是没预料到疫情和国际局势加速了这一过程。

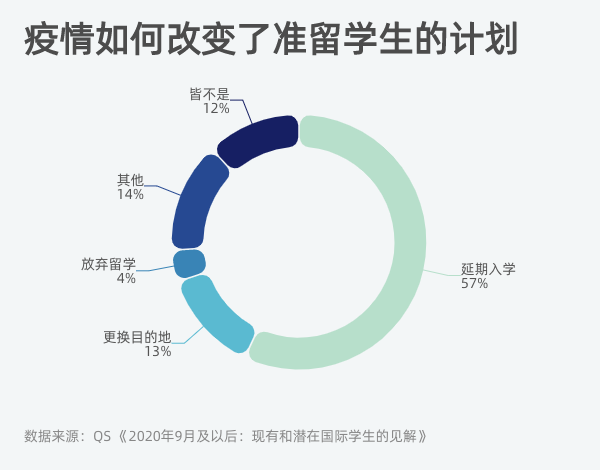

但安瀛并不焦虑。据2020年9月QS发布的国际学生报告显示,仅有4%的准留学生因为疫情放弃了留学计划,大多数学生只是选择延期或更换目的地。

制图:柳书琪

他告诉《财经》记者,虽然疫情带来了很多变化,但仍有很多方面保持不变:中国家庭对教育的重视、学生对跨文化交流的需求、欧美优质教育资源的集中度,以及国外大学对中国学生的欢迎程度。

其中最关键的,是国外优质教育资源的吸引,和国内高考的选拔体系。只要这两点因素在可见的未来保持不变,依然会有大量的学生和家长选择国际教育。

相比疫情,安瀛更紧张的是教育政策的明确与稳定。“疫情、美国大选都不过是短期情况,给国际教育行业带来的也只是小幅波动。在义务教育阶段,真正决定这个行业命脉的还是政策。”

田光成是浙江省发展民办教育研究院院长、中国民办教育协会研究分会副理事长,他对《财经》记者指出了义务教育阶段的国际学校面临的包括招生时间差、教材课程,和招生范围三大挑战。

最受关注的是公民同招政策(即公办学校与民办学校同步招生)。以往家长常按先民办、后公办的顺序报读,但这一新政彻底颠覆了民办学校招生抢跑的优势,二者被拉回同一起跑线。国际学校属于民办学校,也必须与公办学校同步招生。

新政还要求,义务教育阶段严禁引进境外课程、使用境外教材。这意味着,原本以国外课程和教材为卖点的国际学校很有可能竞争力大打折扣。因为如果授课内容与普通公办学校无异,难有家长愿意为高昂的学费买单。

此外,去年国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提到,民办义务教育学校招生要纳入审批地统一管理。换言之,在杭州审批的学校只能在杭州招生,在西湖区审批的学校只能在西湖区招生。

国际学校的收费通常高达十万、二十万元,区域受限后合适的生源将大大减少,招生工作愈加困难。“西湖区的学校招不满,只能申请在杭州市招,但要想在浙江省招,目前还没法突破。”田光成说。

这三大情况的变化,几乎把国际学校和公办学校拉到了同一个水平线上。中国大量有条件的家庭让孩子走国际教育路线,一是国外优质教育资源的吸引,二是对国内高考体系的不认同,三是国内优质合作办学大学项目的供给不足。

疫情导致的国际学校招生难问题,是长期矛盾的短期集中释放。如果进一步看,国际学校招生难的问题主要集中在和出国留学直接相关的高中部,小学和初中近年来扩张还是很快的,一些优质学校的录取率达到1:4。随着全球疫情缓解,国际大学还将会是中国富裕家庭的首选。

结合这些因素,国际学校的黄金时代是不是真的逝去了,目前无法给出定论,可以肯定的是,跑量时代过去了,精耕的时代来临了。2020年,或者会是这个行业的分野之年。

国际教育走向内循环

“国际学校,难道就是出国培训班吗?”在采访过程中,安瀛向《财经》记者提出了这个问题。在固有认知里,进入国际学校是为了出国留学几乎是板上钉钉的。但在留学退烧后,这一根深蒂固的观念开始松动。

“双轨制办学”在业内探讨中被频繁提起。所谓双轨,即一所学校同时拥有国内和国外的双重升学体制,既可以留学,也可以高考,相当于为学生上了一道“内外双循环”的保险。

此前具备双轨模式经验的国际学校并不多,只有天津英华国际学校、深圳厚德书院等少数学校。但今年以来,越来越多学校开始考虑这一模式。5月,广州亚加达外国语高级中学宣布开设了双轨课程,学生在高考之余可以通过“2+2”等渠道留学。

双轨制是否能一劳永逸地解决眼下的困境吗?多位受访者对《财经》记者表示,实行双规制难度高、风险大,一方面要求学校对办学格局重新进行全盘设计,另一方面学生也难以做到高考留学双准备。“不要轻易转轨,转轨没那么容易。”袁拔强调。

正在读高三的宋睿最有同感。他盘算过,如果现在临时准备明年的高考,获得好成绩的概率渺茫,而降级重读的时间成本又过高。相比参加高考,他和他的同学都倾向于多申请几个国家的大学。

即便是早做准备,留学竞争的高度“内卷”,无形中也加深了两条出路间的沟壑。对宋睿来说,留学、国际教育本是区别于高考和应试教育体系的另一个选项,但现在它正在逐渐变味成另一种“应试”。

原本达标即可的托福、SAT考试,现在却如同军备竞赛科目。宋睿所在的深圳某名牌中学国际部,每个学生都在为了留学申请焦头烂额。“以前高中生托福七八十分也可以,现在我们的要求都是110以上(满分120)。以前SAT满分2400的时候,考到2100就不错;现在满分改为1600了,考到1500都还不算高分。”宋睿顿了顿说,“所有人都在拼命地刷。”

连社团活动、学术竞赛、志愿服务这些最能体现素质教育的活动,都被准留学生们看作是敲开顶级名校大门的考试科目。为了“刷经历”,有人马不停蹄地参加完一场活动,又要赶赴下一场。

“几乎没有人能同时兼顾留学和高考。”宋睿总结。肖经栋估算,能游刃有余地兼顾二者的学生人数,全国顶多十来人,基本都是提前保送国内高校的竞赛生。

事实上,在诸多双轨制的实践中,学生在一定阶段同样会分流,转向一门心思备战高考或留学,并不存在双重保险的优势。

就算只是开设两类升学通道,对国际学校而言也绝非易事。过去以高考为主轨的学校增加留学轨道,是通过强化英语课程逐步实现的,而现在以留学为主轨的学校想要加入高考竞争,则需要重新设计教学计划和培养体系。这对学校的人力、财力、管理能力都提出了更高的要求。“如果只是在升学年级做大量备考措施是不负责任的。”袁拔说。

另一种更值得期待的内循环是国内教育的国际化。

从去年开始,安瀛一直在厘清一个问题,国际教育与中国教育绝非互斥关系,而应该是包含与被包含的关系。国际学校的自身定位,也不该只是出国培训班,而应该是提供一种更国际化的教育体系、文化氛围。

这种思考已经有了初步落地的土壤。今年疫情的特殊情况下,一批无法出国读书的学生转向了中外合办项目。9月教育部宣布90个合作办学机构和项目可以考核招录出国留学生,在原有招生指标外增额录取。

尤其是中外合作办学大学,它们的课程评价体系、师资、培养方案都与国外大学无异,可以和国外大学学分互认。教育部数据显示,截至今年6月,全国共有10所中外合作办学高校,不乏上海纽约大学、西交利物浦大学、昆山杜克大学等国际知名大学的分校。

袁拔告诉《财经》记者,过去这类学校只接受高考生,但今年的增额录取相当于给国际高中学生打开了一扇大门。目前中外合办大学正在与教育主管部门协商,从明年开始,承接国际学校学生的大学,不一定是国外高校,也可以是国内的中外合办大学。

现有的问题在于,目前国内优质的中外合作办学项目供给还十分有限。2019年,上海纽约大学招收中国学生的名额仅有226人,但申请人数突破了2900人,录取率低至8%,竞争激烈程度不亚于211高校。

如果未来供给问题能够被满足,那么相当一部分留学需求将由这类高校承接,“国内留学”有可能成为一种常态。

更深刻的变革来自更低龄的义务教育阶段。在被禁止使用境外课程、教材后,现实的因素摆在眼前,高昂的学费定价必然要有与之相配的产品和服务,否则没有家长会心甘情愿地买单。

国际学校被迫思考同一个问题,如何在规定动作内进行教育创新、如何体现国内课程的国际性。

英文授课、国内与国际课程融合、国际交流活动等,都是国际学校在小学、初中阶段新的尝试。国内体量最大的国际教育集团枫叶教育(01317.HK)原本主要引进加拿大课程,目前已推出自主研发的国际课程,这意味着此前的国际教育中国化,已经转变为中国教育国际化。

肖经栋用上海谚语形容,这是“螺蛳壳里做道场”,既有在狭窄的空间求生存的无奈,也有施展多样性的创造力。

这实际上起到了倒逼作用。肖经栋认为,如果在义务教育阶段,这套兼具中国教育和国际教育双重特色的体系成熟了,那么未来也许能把中国独特的国际课程推向世界,中国教育也将成为国际舞台上受到认可和重视的参与者。

安瀛也在探索国内教育与国际教育的融合。随着越来越多中国留学生在毕业后选择回国,抛弃“出国培训班”这一定位愈发迫切。

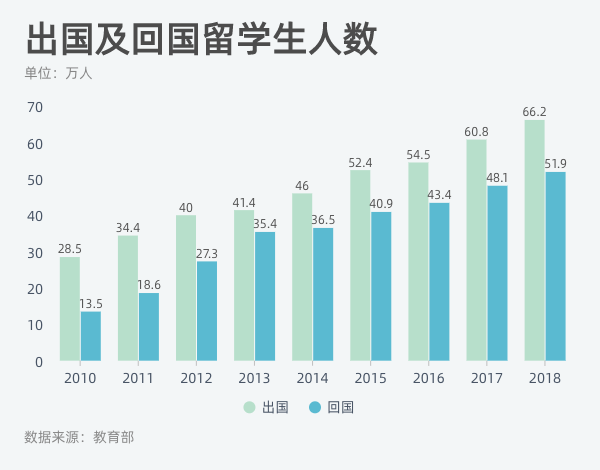

教育部数据显示,2010年时出国留学生人数与回国人数比例约是2:1,而到了2018年,回国人数占到了留学总数的78%,绝大部分留学生都会选择回国。

制图:柳书琪

国际学校过去总是希望培养“出得去、留得下”的学生,帮助学生适应国外的学习和生活。但如果大部分学生在完成学业后最终会回到国内,原本的教育体系就应当重新调整,加大中国语言和文化的比重。安瀛新的目标则是让学生“出得去、留得下、回得来”。

“我不认为外部环境的变化会给国际教育带来多大的伤害,其实它会给你释放更大的空间,只是大家需要更长的时间去意识到这件事、采取更切实可行的应变措施。”肖经栋说。

(应受访者要求,王秋阳、程晖、宋睿为化名)