近30年来,现代经济学研究爆发了一场因果推断革命。

多读一年书,收入会上涨吗,涨多少?提高最低工资,就会导致失业率上升吗?移民增加,会影响当地人的就业与薪资水平?今年的诺贝尔经济学奖就颁给了三位通过各种计量工具,给出严谨因果性答案的美国经济学家。诺贝尔奖表彰他们解开了一个又一个历史、社会和经济的谜团。

北京时间10月11日,作为压轴奖项的诺贝尔经济学奖揭晓,一半授予大卫·卡德(David Card)“因为他对劳动经济学的实证贡献”,另一半则由约书亚·安格里斯特(Joshua D. Angrist)和吉多·因本斯(GuidoW Imbens)共同摘得,“表彰他们对因果关系分析的方法论贡献”。

颁奖词这样写道:他们提供了关于劳动力市场的新见解,且展示了可以从自然实验中得出关于因果关系的结论。他们的方法已经扩展到其他领域,并彻底改变了实证研究。

香港浸会大学工商管理学院经济学副教授张宏亮在接受新闻(www.thepaper.cn)专访时表示,大家都预期他们会获奖,唯一不确定的什么时候颁奖。在接受新闻记者专访前,张宏亮刚刚给他的导师安格里斯特发去了祝贺邮件,说到对这一不确定性解除的喜悦和激动,并在10月13日收到了安格里斯特的感谢回复。

安格里斯特得知自己获奖时,其妻子拍下的照片。

在真实世界的经济学中寻找因果关系

2003年至2009年,张宏亮在麻省理工学院攻读经济学博士学位,在读期间,他的指导老师为安格里斯特和2019年的诺贝尔经济学奖得主之一埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo)。迪弗洛是历史上最年轻的诺贝尔经济学奖得主(获奖时47岁),也是第二位获奖的女性;2019年迪弗洛与丈夫阿比吉特·巴纳吉(Abhijit Banerjee)因在“减轻全球贫困方面提出的实验性方法”,与迈克尔·克雷默(Michael Kremer)一同摘得诺贝尔经济学奖。

张宏亮告诉新闻,几年前曾有一次劳动经济学被普遍看好,当时的热门候选人除了今年获奖的三位,2019年去世的艾伦·克鲁格也是热门人选。今年是继1992年加里·贝克(Gary Becker)作为首位获奖的劳动经济学家后,诺奖再次颁给劳动经济学家。今年的奖项给到了作为基于自然实验的实证研究及其方法。基于自然实验的实证研究的兴起对经济学发展的影响是革命性的,对近三十年成长起来的经济学家产生了广泛深刻的影响。过去经济学基本是要求首先确定理论模型,相关的分析基于模型正确的假设。基于自然实验的实证研究强调“让数据自己说话”,直接调查解释变量(explanatory variable)和结果变量(outcome variable)的因果关系。

张宏亮介绍,今年的诺贝尔经济学奖可以与2019年的随机试验的联系在一起来看。诺奖这次为什么希望强调“自然实验”的重要性,因为在自然科学中,可以做很多科学实验, 2019年的诺奖表彰的是将随机实验(randomized control trial)应用到发展经济学的研究中。随机试验在医学上有很多应用,比如在测试新药时,可以把病人随机分配到对照组(使用大家原来普遍使用的药)和实验组(使用新药),再看实验组的治愈率是否高于以及在多大程度上高于对照组。经济学家将随机实验应用到研究经济社会问题中,比如对接种疫苗选择某些区域提供补助和激励机制,再与那些维持现状的区域进行对比来看相关机制对疫苗接种率的影响。但是在很多经济学的问题上,不一定有条件做完全的随机试验。这个时候就需要凭借现有的数据来评估已经发生的事情,构建一个自然实验——通过观测到的数据,而不是去做田野实验收集的数据来进行因果推断。

得知获奖后,因本斯(中)与家人的合影。安格里斯特与因本斯相识于职业生涯初期,二人分别于1989年和1990年毕业后到哈佛大学经济学系任教,很快一拍即合,乐于一同做研究。

20世纪90年代中期,安格里斯特和因本斯对如何评估平均干预效应做出了挑战。他们将经济学中常用的工具变量(IV)框架和统计学中常用于因果推理的“反事实结果”(counterfactual outcome)框架相结合,分析了在现实场景中,如何识别和评估可以明确解释的干预效果,即局部平均干预效应(local average treatment effect, LATE)。安格里斯特和因本斯的研究表明,使用工具变量,即与是否受到干预相关而与其他影响结果的因素无关的变量,可以识别出针对依从实验或准实验分配的个体(compliers to the assigned treatment)的局部平均干预效应。在上面提到的测试新药的实验为例,工具变量就是实验组/对照组的分配,而依从分配的个体指的是无论分配到实验组或是对照组都会遵从医嘱服药的患者,即分配在实验组会服用新药而分配在对照组会服用旧药。瑞典皇家科学院点评称,在经济学还是其他社会科学领域他们的LATE框架成为准实验性和实验性研究,的主导框架。而且,由安格里斯特和因本斯提供的LATE框架也用于检测包括断点回归设计和双重差分识别在内的其他因果推断方法的条件。

瑞典皇家科学院认为,今年三位获奖者的贡献彼此互补,综合起来的整体贡献大于他们各自贡献之和。卡德在20世纪90年代初的研究展示了如何利用自然实验揭示因果效应,将使用观察数据的实证研究的焦点转向依赖准实验变化来建立因果效应。安格里斯特和因本斯则极大地改变了研究人员使用由自然实验或不完全依从(imperfect compliance)随机实验产生的数据来研究实证问题。因此,所有获奖者的贡献加在一起,他们为经济学建立基于研究设计的实证方法发挥了核心作用。他们的方法旨在模拟随机实验通过可观察的数据(observed data)来回答因果问题,大大提高了研究人员使用可观察的数据来回答对经济和社会政策具有重大意义的因果问题的能力。

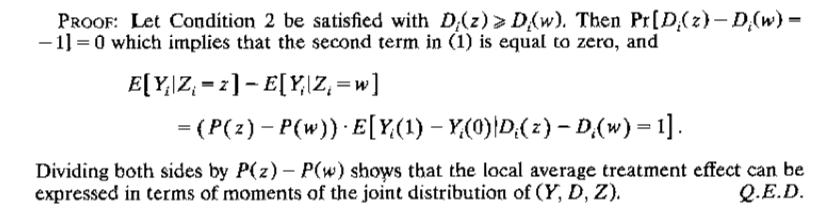

1994年,安格里斯特与因本斯共同发表的《局部平均干预效应的识别和估计》(Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects,Econometrica, March 1994.)将LATE这一因果推断框架模型正式发表,也是诺奖这次表彰他们的最主要的贡献。

张宏亮介绍,安格里斯特对自然实验的研究与贡献集中体现在他的两篇代表作中。第一篇可以追溯到他的博士论文《终生收入与越战时期抽签征兵制度:来自社会保障行政记录的证据》(Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records , The American Economic Review , June 1990.),他研究的是在越战期间,因为按照生日进行随机抽签而服兵役对未来的收入产生的影响。第二篇就是他在1994年和因本斯共同发表的《局部平均干预效果的识别和估计》这篇论文。这篇论文通过严谨的数学推导出了LATE理论模型。张宏亮指出“基于LATE因果推断模型的经济学实证论文,最大的优势研究设计干净利落(clean and neat),因果推理方法、所基于的事实数据、以及从中推断出什么样的结论都可以清晰地解释给即使是没有经济学背景的非专业人士。”

LATE的数学推导

MIT经济学系问问题最尖锐的老师

按照获奖时的任职机构,芝加哥大学是拥有经济学诺奖得主最多的高校,共计13位,而今年麻省理工学院(8位)因为安格里斯特的获奖而赶超哈佛大学(7位)。

张宏亮回顾上学期间,谈到MIT经济系有一个传统:每年诺奖颁布前师生都会猜花落谁家。每个人可以猜多个人选,每个人选投1美元到竞猜的奖池中,最后奖池中的钱由猜中者平分。他读书的那几年,虽然MIT经济系的老师们 “群星荟萃”,但一直没有人获奖,每年也只有寥寥1-2人可以猜中。但2010年以来已先后有5位老师获奖(Peter Diamond 08’; Bengt Holstrom, 16’;Ahhijit Banerjee and Esther Duflo,19’;Joshua Angrist,21’),相信这几年的奖池常常会由很多人共享。

MIT实行的是双导师制,张宏亮当时的研究领域是公共经济学和劳动经济学,选择的两位导师就是迪弗洛和安格里斯特。两位导师也风格迥异——迪弗洛对研究的问题较为开放,对学生的选题尽量正面回应;而安格里斯特则对选题的标准非常严格。

让张宏亮印象最深刻的是每周的午餐研讨会。“MIT有一个非常好的氛围,学生跟老师之间的互动比较多,按照研究的领域,每周有一个午餐研讨会,这个领域的所有博士生和老师一起吃饭,由一位学生介绍自己的自己的研究课题,所有老师一起点评。”

张宏亮介绍MIT的午餐会时说,安格里斯特在午餐研讨会是出了名的问问题最为尖锐的。

“他永远会追问你‘so what’?你做的研究贡献到底是什么:文献上有什么贡献?实证的意义在哪里?大家都觉得最难的就是前5-10分钟,如果能顺利地通过安格里斯特的追问,往往代表通过了选题这一关。”

张宏亮也自认最受益于安格里斯特对选题和写作方面的指导。安格里斯特对写作的要求也非常严格,他送给学生每一位学生一本写作指导(“The Elements of Style” by William Strunk Jr.),还亲自教学生怎么写文章的开头段落。

“他自己的文章都是写得非常好的,他对自己要求非常高,对其他人要求也是比较高的。”张宏亮如此评价自己的老师。

安格里斯特作为第一作者的《基本无害的计量经济学》也被国内学界推崇为经济学实证研究必读书目。

安格里斯特对教育机制的设计或对中国有借鉴意义

实际上,安格里斯特在教育经济学领域的多篇文章已经被奉为经济学经典。

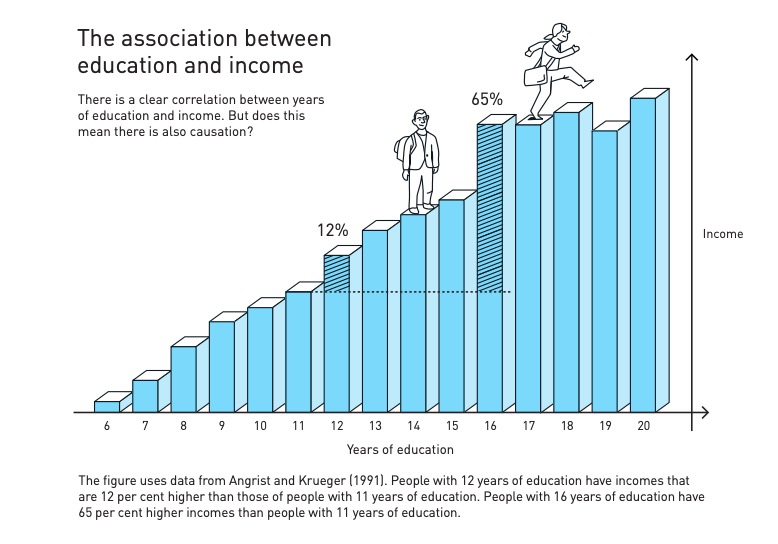

此次瑞典皇家科学院也提到,安格里斯特和艾伦·克鲁格在1991年在顶级杂志《经济学季刊》上发表的一篇文章,讨论的是教育时间与未来工资水平的问题。

美国很早就颁布了《义务教育法》。美国的义务教育法规定:只要当年年满6岁的儿童,都需要在该年9月份入学。也就是说,一个孩子如果生日是1月1日,他的入学年龄是6岁8个月,而同一年12月31日出生的孩子,入学年龄则是5岁8个月,比1月1日出生的孩子小了1岁。而美国的义务教育法同时又规定要过了16岁的生日才能合法地离开学校。这样一来,如果同样是过了16岁生日就离开学校,1月1日出生的小孩因为上学年龄晚1岁,教育年限也少了1年。 美国的义务教育法从而也就创造了一个自然实验的环境——16岁辍学的孩子可分成两组:对照组是生日在一年当中比较早的;干预组是生日在一年当中比较晚。安格里斯特和克鲁格分别搜集了美国20世纪20年代、30年代、40年代和50年代出生的孩子在1970年、1980年的收入信息发现,对于20世纪20年代出生的孩子来说,第一季度出生的人比其他三个季度出生的人少上了0.126年学,教育回报率要低0.7个百分点。对于20世纪40年代出生的孩子来说,第一季度出生的人比其他三个季度出生的人少上了0.109年学,收入要低1.11%,由此推断出多上一年学的回报率是10.2% (1.11%/0.109)。

美国的义务教育法从而也就创造了一个自然实验的环境——16岁辍学的孩子可分成两组:对照组是生日在一年当中比较早的;干预组是生日在一年当中比较晚。安格里斯特和克鲁格分别搜集了美国20世纪20年代、30年代、40年代和50年代出生的孩子在1970年、1980年的收入信息发现,对于20世纪20年代出生的孩子来说,第一季度出生的人比其他三个季度出生的人少上了0.126年学,教育回报率要低0.7个百分点。对于20世纪40年代出生的孩子来说,第一季度出生的人比其他三个季度出生的人少上了0.109年学,收入要低1.11%,由此推断出多上一年学的回报率是10.2% (1.11%/0.109)。

安格里斯特的研究有效证明了教育时间的延长可以显著提高未来工资水平,也从而反驳了义务教育法对学生个人的经济意义不大的观点。

张宏亮介绍,安格里斯特近期的研究也都是关于教育问题——学校与学生的匹配、学生与老师之间匹配的机制设计,以及如何评估学校对学生学习效果的影响。他在MIT创办了Blueprint Lab得实验室来推动教育、医疗和就业政策的机制设计。

“美国有一个组织叫做‘Teach for America’,这个组织做的事情类似于中国的支教。涉及到支教的问题时,老师会有一些偏好,特别在美国,不同的个体对宗教和种族会有不同的偏好;学生在选择学校的时候也会有很多偏好。在这样的情况下,如何做好学生、老师和学校之间的匹配工作,把老师和学生要分配到不同的学校,最大化他们的偏好和成绩。安格里斯特就是在通过设计一个运算法则(algorithm)来帮助这个机构。”

张宏亮认为,安格里斯特目前的研究对中国也很有借鉴意义。比如目前中国想要实现去学区化与教师的流转,肯定会存在一定困难,因为教师会有一些偏好。要如何在一定程度上既尊重教师的偏好的同时,实现教师的流转机制,使得教育资源的分配更加公平,正是安格里斯特目前正在做的工作。