语言,是演化赋予人类最宝贵的礼物,也是最危险的武器

编者按:本文来自微信公众号“APPSO”(ID:appsolution),作者:彭海星。

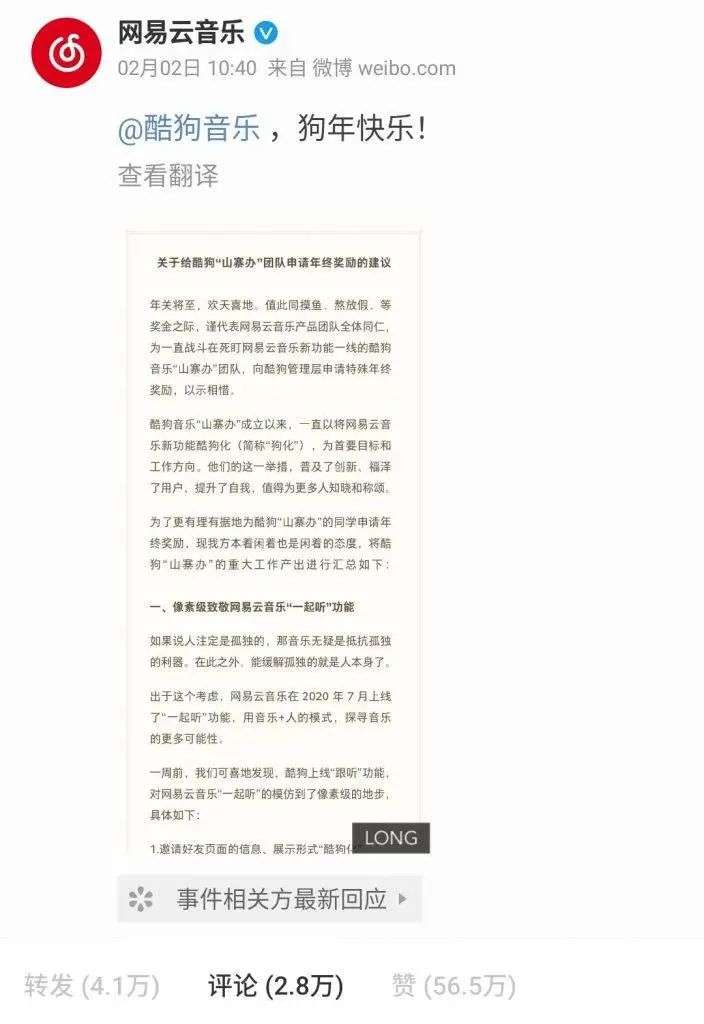

「@酷狗音乐,狗年快乐!」

当打着饱嗝的吃瓜群众们看见网易云音乐这句微博配文,兴奋地以为两家要宣布合作(终于要有版权了吗?)而点开配图后——他们更兴奋了。

是的,网易云音乐给酷狗发了一封「表扬信」。说是表扬信,可内容分明是在嘲讽酷狗音乐「像素级借鉴」了他们的 UI,末了还不忘加上一句「对于酷狗对网易云音乐的肯定,我们也表示充分的肯定」,可以说是把「阴阳术」发挥到了极致。

但说实话,大多数人根本不太关心谁抄了谁,毕竟这些做音乐 app 的,今天相互控诉,明天合作共赢都是上演过好几次的老戏码了。这条微博点赞能过 50 万,靠的主要还是文案炉火纯青的「阴阳怪气」。

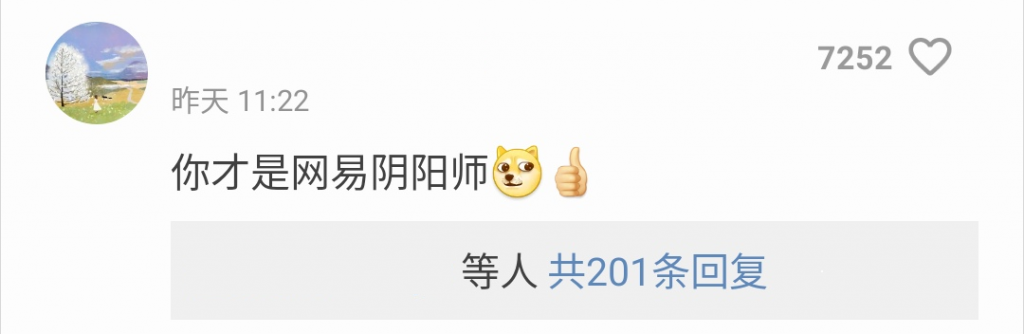

也没几个人真的跟着抨击酷狗。评论区一片欢乐祥和,简直像是在提前过年:

「夺笋啊」「打起来打起来!」「不给我们几个年费黑胶会员我很难替你说话啊」……

在这封信引起的狂欢之中,其实还潜藏着一个更值得深思的问题:很明显,我们确实能够区分出真心实意的夸赞与阴阳怪气的嘲讽,但我们究竟是怎么做到的?

语言的艺术

其实早在半个世纪之前,语言学家保罗·格赖斯(Paul Grice)就给出了答案。他说,我们在对话时,有一些「基本规则」是应该得到遵守的:

不要说你认为是错误的话。

不要说不相关的话。

信息量应该不少于也不超过必须的程度。

表达要清楚,避免模棱两可和叙事跳跃。

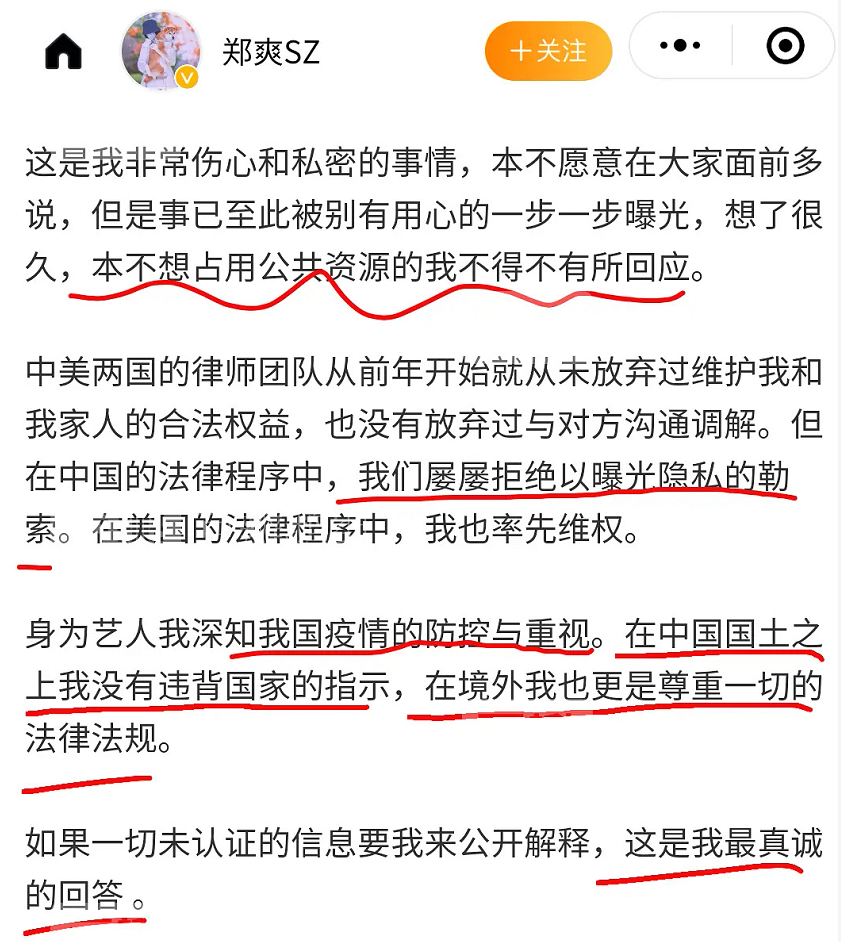

违反了这些规则会怎样?郑爽的微博就是明证。充满了跳跃与莫名其妙的表达、每段话都好像互不相关、不符合中文的表达习惯等诸多特征,让「爽言爽语」成为了互联网上的「中文十级考试试题」。

再假设,你现在来问我「知不知道哪里有公共厕所?」我给你指了路,当你过去之后却发现公厕已经荒废多年,铁门紧闭,那你不免会责怪我。

因为一个人问公厕的位置,极大可能是需要上厕所,而我却没有将「厕所是否开放」这个关键信息如实告知,于是在这里我违反了「信息量原则」。

理解了这一点,「阴阳怪气」的本质呼之欲出——那便是故意用违反对话基本规则的方式跟别人对话。

卡牌对战游戏《炉石传说》给了我们一个鲜活的例子。为了方便玩家与对手进行简单的交流,暴雪在游戏里加入了一些预设的、带有语音的短句,像是「你好」「抱歉」「打得不错」,等等。

对局刚开始的时候发这些短句,那还算得上是友好交流;但如果胜负已分,你不幸落败,对方却给你来一句「打得不错」,那看起来就是嘲讽满满了,因为他违反了「不要说你认为是错误的话」这一原则——我都输了,还能怎么不错呢?

同理,当网易云音乐说出酷狗的行为「值得更多人知晓和称颂」时,我们都知道他们说的话跟心里真正想的不是一回事。但比起直接骂娘,阴阳怪气要体面得多。

我们看得出来什么是阴阳怪气,但我们也许没有察觉到,反讽也是一门「博学」的艺术。因为我们必须要事先明白很多相关背景知识,才会知道某个人是在阴阳怪气。

如果我们不知道网易云音乐和酷狗音乐是两个音乐应用,且双方是市场竞争对手,那我们就不会明白网易云是在嘲讽对方;如果我们的社会中没有「剽窃是不好的」这样的道德共识,那我们也不会理解为什么网易云会以这一点来指控酷狗。

某种意义上,懂得阴阳怪气的人也很了不起。

一切都是语境

看似讽刺的话不一定会产生「精神上恶心对方」的效果,因为一句话有没有违反基本规则,很大程度上取决于具体语境。

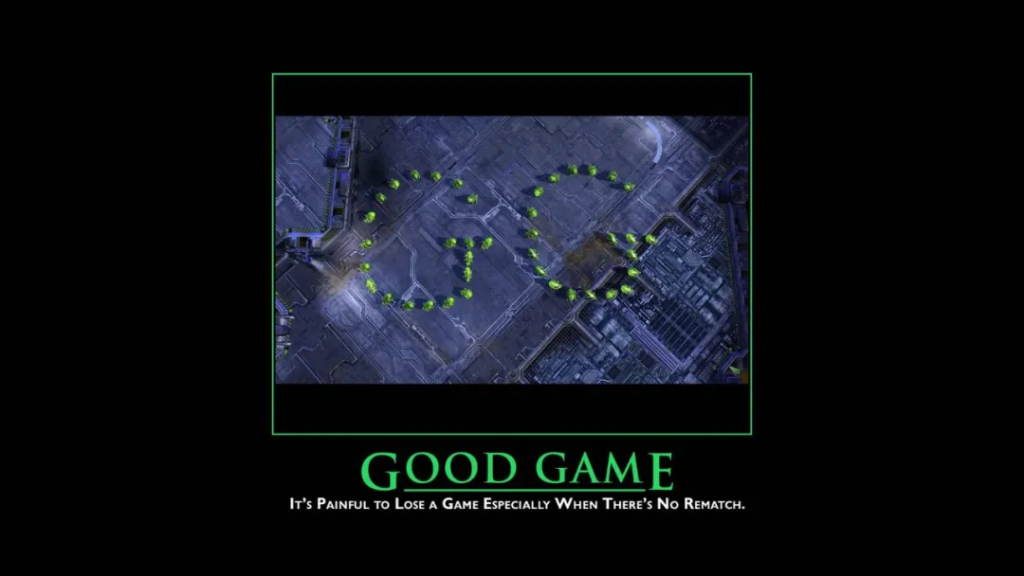

在上世纪 90 年代的部分网络对战游戏中,对局结束时胜者会打出「GG」(Good Game)以示风度。尽管本质上和《炉石传说》的胜者说「打得不错」没有区别,但那时候人们倾向于相信这句「GG」是胜者发自真心的尊重与鼓励,因此就算确实有部分玩家稍有微词,但总体上人们依然相信胜利者打出「GG」没有违反对话规则,是一句正常的礼貌用语。

但时过境迁,比起当初 1V1 游戏为主流的局面,时下流行的 5V5 团队对战游戏更容易调动起集体间对抗的原始部落精神,正如一个人可以同时欣赏林丹和李宗伟,却几乎不存在同时支持皇马与巴萨的球迷。再加上这些年来互联网戾气渐增,人们的猜疑程度也随之提升。于是,如今在游戏中来自对方的话语都会首先被下意识地理解为一种敌意。

如果你现在打《英雄联盟》,在对方基地爆炸前公屏发出「GG」,很可能会在结算界面被对方回呛。因为当对方用敌意来审视你的话语时,「GG」这个词就更容易被理解为违背了「诚实原则」的嘲讽,而不是真诚的赞赏,除非你额外打字给他们解释。当语境和信念发生变化,人们对言语的解释也会随之改变。

更进一步的例子是互联网上的「抽象文化」。作为一种依赖于网络直播弹幕而兴起的亚文化,「抽象文化」的观众非常擅长利用反讽来营造喜剧效果。

深谙观众喜好的主播,可能会为了「节目效果」故意说一些胡话,像是在直播时振振有词地讲解「金属分子」的形成原理:

这时候,弹幕会齐刷刷地打出「太懂了」「太对了」「天才」等讽刺的话,但整体气氛却非常欢乐。因为观众们只是做出了反讽的形式,内心却不是真正想要嘲弄,而主播对这一点也心知肚明。这表明在反讽中,更重要的是「动机」而不是「行为」。只要对话双方都清晰了解对方的动机,就能够消解掉「阴阳怪气」的攻击性。

我们赖以生存的隐喻

格赖斯的理论不仅能够解释「阴阳怪气」是如何产生的,还能解释日常生活中无处不在的另一种现象,那就是「转喻」。

所谓转喻,指的是用一种实体来代替另一种实体的描述方式。比如,「我们团队需要一些新鲜血液」这句话,使用了「新鲜血液」来指代「新成员」。

我们是怎么理解转喻的?答案在于,每个转喻实际上都违反了对话的基本规则,以至于会让我们去联想那句话是否有什么言外之意。

当我说「我们团队需要一些新鲜血液」时,很明显我说的不是字面意思:我们公司既没有调配血液的权利,也完全没有用血的需求,因此我违反了基本规则,说出了一句我自己都不会相信的话。

既然这句话不符合实际,那么听到这句话的人都会将「新鲜血液」自动翻译成另一种替代性的含义,而根据我们耳濡目染学习的汉语文化规则,这里的替代性含义将会是「新员工」。一次转喻就这样完成了。

你可以试试这样的实验:把自己的一段日常对话记录下来,然后重新分析里面的词句。你会发现,我们的日常语言之中充斥着转喻。

▲ 咱也不可能真收购特斯拉是吧

当我们说「她喜欢读王小波」时,我们用「王小波」代替了「王小波的书」;说「你挪一下屁股」时,我们是用「屁股」代替了整个人;说「他买了辆特斯拉」时,是用「特斯拉」这个品牌名代替了「特斯拉生产的汽车」;说「你的说法站不住脚」时,则是用想象中的建筑取代了「说法」本身……

正因为转喻随处可见又不可或缺,它已经像是空气一样融入了我们的生活,以至于不经过仔细思考,都不可能发现这些语言现象的存在。

人类不是唯一会使用符号与信号的动物,海豚同样能够通过声音交流,经过训练的倭黑猩猩甚至能像 3 岁小孩那样使用简单的符号。但是将符号整理成系统的语言,并熟练地操纵操纵它们去影响他人的信念与情绪,毫无疑问是人类的专利(没错,这也是一个转喻)。

语言,是演化赋予人类最宝贵的礼物,也是最危险的武器。

题图来自:电视剧《情深深雨蒙蒙》