希望你也能从这本书中发现自己的道和术。

文 | 大写的向日葵

这次分享的书是我这两年最受启发的一本,没有之一。中文版翻译为《沃顿商学院最受欢迎的成功课》,名字透露出一股浓浓的“成功学”味道。其实它的原名《Give and Take》若翻译为“付出与索取“,则更一语中的。

作者亚当.格兰特是美国的一名心理学家和教授,专注于组织心理学的研究和授课。2009年,不到30岁的亚当加入了宾州大学沃顿商学院,成为该商学院当时最年轻的终身教授。亚当在本书指出,未来在“分享”与“合作”的时代主题下,只有付出者的影响力,才能真正带来稳定而持久的力量!

三种互惠类型

成功需要天赋,努力和运气,作者指出还有第四种元素,经常被忽视却不可或缺的:我们和周围的人打交道的方式,即互惠性。

研究表明,人们对于互惠性有不同的偏好,可分为三大类:付出者(giver)、索取者(taker)和互利者(matcher)。

获取者:聚集资源并且想办法让别人帮助自己的人。他们认为世界充满了竞争,要想成功,就必须把别人比下去。希望自己的努力都能得到应有的回报,比较以自我的利益为中心,爱计较得失。

付出者:寻找机会帮助别人而不求回报的人。他们和获取者相反,更以别人为中心,关注自己可以给予别人的帮助。

互利者:在工作场所,很少有人只表现出单一的获取者或者付出者,而衍生出了第三种互利者,试图在获取和付出中维持一种平衡。他们更注重公平,会希望互帮互助是一种交换,我帮你了你也会帮我。

每个人都是这三种方式的混合体,但每个人都有一种最重要的类型。且在不同场景,每个人可能表现出不同的互惠类型。作者在他个人网站上提供了免费的互惠型测试(https://www.adamgrant.net/quizzes/give-and-take-quiz/),可以计算每种类型的占比,占比最大的就是我们的主要类型。问卷调查显示,超过一半的人是互利者。我做了这个测试后,也发现自己也是互利者占比最大。

哪种互惠类型更成功?

作者指出,在成功阶梯的底端和顶端位置的,都是付出者。

研究表明,在各种重要的职业中,付出者处于劣势地位:他们帮助别人发展得更好,但在这个过程中他们牺牲了自己成功的可能性。通过对北卡罗来纳州的销售人员的研究发现,获取者和互利者的年度销售额要比付出者高2.5倍。付出者如此关心客户的利益,以至于不愿意积极地推销。

甚至有研究表明,与获取者相比,付出者的收入少了14%,其成为犯罪受害者的概率高1倍,并且其强势性和支配性的程度比获取者低22%。因此,付出者是最有可能在成功阶梯上垫底的人。

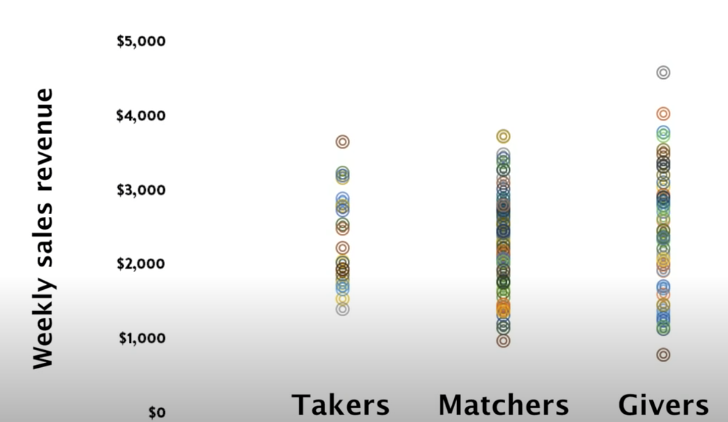

但换一种方式看数据,当不单单只看平均值,而是整个分布时,作者惊讶地发现位于顶端的也是付出者。

如下图所示,纵坐标是销售人员每周的销售收入,我们可以清晰地看出收入最高和收入最低的都是付出者。

图:三种类型的销售员对应的收入情况

付出者不是单纯的付出,他们创造价值,带领团队成功。有的付出者,付出后没有马上得到应有的回报,但他们不会因此感到气馁。另外,获得回报本来也不是他们的最初目的。义务帮助更年轻的员工,给予养分能让他们开心,换一种角度看,帮助他人获得的愉悦感也是他们的收获。

反之,获取者更有目的性,希望结交到更有权势更有用的人。他们也帮助人,但会有策略性,会计算可能的回报,这其实会让接受者不好受,感觉被操控了。

获取者更在意肤浅的、数字化的东西,比如社交平台上的好友数量,而非和朋友的交情深浅。夫妻之间也是,吵架时获取者就觉得自己付出的很多,而对方没有看到自己的付出,比较少为对方着想。他们就像黑洞,吸收着周围的能量。

付出者则像太阳一般照耀周围、提供光明。他们总想着自己能帮助到别人什么,会优先挑选对团队有利的活,而不是自己最感兴趣的活。这样即使短时间可能没有获益,但是长时间获得了双赢的局面。这是因为,当付出者在工作中遇到的获取者,不会让获取者感到威胁;互利者会觉得欠你的,会想着回报你;而其他付出者会觉得遇到了同类。

更重要的是,受到帮助的人会因为感恩,而愿意去帮助更多的人,这样就形成了网络效应。就像《爱的奉献》里唱到“只要人人都献出一份爱,世界将会变成美好的明天”。

有的付出者为什么没那么成功?

付出有很多优势,但成功不仅需要利用付出的优势,也要避免付出带来的问题。如果人们付出了太多的时间和贡献,从而耗尽自己的精力。最后,这类付出者变得殚精竭虑,无法推进自己的利益,很容易变成失败者和他人的垫脚石。

所以,我们不免开始好奇,成功的付出者和失败的付出者到底有什么本质区别?

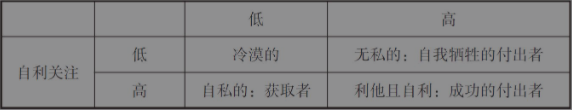

通过调查作者发现,这与他们行为背后两种关键的动机(自利和利他)有关。自利涉及追求权力和成功,而利他则关注于慷慨大方和帮助他人。

获取者在自利方面得分较高,在利他方面得分较低:他们的目标是让自己的成功最大化,而不关心其他人。与此相反,付出者总是在利他上得分很高,但是他们的自利水平各有不同。

无私的付出者利他程度较高,自利程度较低。他们会付出自己的时间和精力,而不顾自己的需求。这样的付出者在努力帮助别人的过程中,伤害了自己。而成功的付出者不仅看重利他,同时也更加关注自我,他们与获取者和互利者一样雄心勃勃、充满斗志。

而且作者还发现,自利和利他是各自独立的动机:我们可以同时拥有这两种动机。成功的付出者就是“利他且自利”的:他们关心他人的利益,同时也努力推进自己的利益。不会因为帮助别人,而使得自己精疲力尽或者被人伤害。

那我们怎样能帮助这类无私的付出者呢?

首先,付出者是需要激励的。如果付出者能知道他的行为给接受者带来了实质的帮助,他们会更有活力。

比如,校园里有个打电话拉捐款的兼职,说服已经毕业的校友们捐款给有需要帮助的贫困生和项目等。

获取者在这份工作上干得不错,因为他们知道这是收入很高的校园兼职。而一开始,付出者拉到的赞助数额不太行,直到他们接触到了具体的接受捐助的学生。

付出者和这些学生交流后,了解到学生们因为捐助能继续学业,从而有了改变命运的机会,付出者们深受鼓舞。从此,他们更深刻地知道了自己工作的意义、给别人来带的积极影响,表现也就更好了,拉到的捐款更多)。

许多公司也有“客户之声”项目,让员工们有机会接触到公司的产品和服务队客户们带来的影响,受到感染的员工们工作也更有动力了。

其次,一直重复更容易精疲力尽,付出者可以考虑换一种新的方式付出。

作者发现,比起一周之内在不同的天里分散地做五件好事,一天之内集中做五件好事,更让人快乐。当划出特定时间段去帮助别人时,付出者把付出行为和所花的精力相“结合”,这样不仅可以让自己更高兴,而且可以保证自己高效完成其他事情。

如果我们把帮助别人比喻为心里肌肉的话,无私的付出者,就好比是肌肉使用过度了。而自利的付出者,则会注意休息,在帮助别人的同时,不让自己陷入过度的疲劳。

除了集中时间,自利的付出者也会通过建立互惠网络等方便扩张的方式用来付出。当建立互惠网络时,这位付出者传播了这种信念,使得更多的人愿意抽时间和经历帮助身边的人,这样这位付出者不再是大家唯一托付的人。并且,当自利的付出者自己需要帮助时,他也能向这个网络寻求帮助,而不是孤立的了。

自利的付出者给予自己足够的关注,这样他们也更少地经历健康以及心理上的问题,这是一个更可持续发展的模式。长此以往,他们比无私的奉献者更持久,更不容易弄坏自己。

培养乐于助人的组织

个人的精力总是有限的,培养出乐于助人的付出型组织,才能更长久地帮助大家。

因为每个人都不止一种互惠风格,通过互惠组织的网络效应,也能更好地激发出大家的“付出”因子,让“付出”成为主要的互惠类型。从众心理研究就表明,当一个组织拥有付出的基调时,互利者也会更愿意付出。

Freecycle.org就是这样的一个在线付出型组织。在全球多地,人们可以通过网站发帖的方式,在当地提供或者请求免费的物品。这样既减少了浪费,又帮助了需要帮助的人。

作者通过研究Freecycle的历程和文化,意识到同样的模式也可以运用到公司和学校,去培养这样的氛围。

于是作者在商学院上课时,与学生们开展了“互惠之环”的练习。每个学生会在课堂上提出一个请求,其余的学生将努力运用他们的知识、资源和人际关系来满足这个请求。这个请求可以是关于他们的职业或者个人生活的任何有意义的事情,比如求职线索或旅行建议。

令人惊讶的是,这个练习的结果非常好,不论是哪种互惠类型的人,都比平时付出了很多。

这是为什么呢?

对于部分付出者而言,即使他们持有付出者的价值观,却认为身边的人并不具有类似的价值观,所以决定压抑或者伪装这种价值观。因为有些社会规范,让人不能表现得太慷慨。比如我们就有“烂好人”、“软心肠”等说法。而在互惠之环中,人们能直观感受到付出是受到鼓励的。

再者,在所有发生的付出行为中,有90%都始于受助者的帮助请求。而在许多时我们不想让自己看起来没有能力,或是需求太多,也不想给别人增添负担,选择“逞强”不求助。而在互惠之环中,因为每个人都在提出请求,所以不会尴尬。

在互惠之环中,获取者也表现得非常慷慨,这个关键在于付出行为的公开性。研究显示,付出者无论是在公开场合还是私下的场合,都会做出贡献,获取者则更可能在公开场合做出贡献。因为他们知道在公开的环境中付出,更容易建立好名声。反之,如果他们不做贡献,就会显得自私,以后他们自己的请求也不会得到太多帮助。

总体而言,互惠之环创造了一个机会,让任何交互风格的人都可以利他且自利地行事:他们可以一边做好事,一边展现自己善良的一面。

行动起来

本书的英文版在正文之后,还有个《有影响的一些行动》的篇章(这部分中文版似乎没有)。我在这边分享几个容易行动的:

1.测试自己的互惠类型 – https://www.adamgrant.net/quizzes/give-and-take-quiz/

2.加入一个乐于助人的组织,比如Freecycle.org或者公司内部互帮互助的组织;

3.资助一个项目。现在许多人需要金钱帮助,国内有各类众筹和公益捐款项目等。

Kickstarter 是全世界最大的创意项目募资平台,人们在上面寻求帮助去设计并发行产品和服务,包括但不限于电影、书籍、音乐、食物和科技产品等等。平台还规定人们不能透过Kickstarter作为投资项目来赚钱,也就是说被投资方不可能回报金钱。因而他们以返还实物奖励或者独一无二的经验来感谢资助者,像一本写着感谢的笔记、定制的T恤、与作家共进晚餐,或者一个新产品的最初体验。

Kiva是一个非盈利组织,它让人们通过网络接触到低收入国家的学生和小型企业家,然后挑选感兴趣的项目无息贷款给他们。我也是读了这本书之后了解到了这个网站,从2020年初开始每月固定地帮助一个新项目(至少25美元)。网上还可以追踪我投资的项目的实施进展以及还钱进度。

4. 多多寻求帮助

如果你希望周围的人也成为付出者,最简单的方式之一就是寻求帮助。有些人本身是付出者,当你寻找帮助时,也算是让他们实现了价值。如果你碰到的是互利者,那么你开启了以后帮助他的机会,这样就形成了一个良性循环。

5. 学会分辨生活和工作中的获取者,尽量减少与获取者的来往。

聪明的付出者能认出那些获取者,小心翼翼地满足他们的要求;而且更愿意把自己的努力集中在那些可能会回报的人身上。

6. 如果想关注作者更多的内容,他主持了“WorkLife”的播客,以及可以观看他的TED 视频:《Are you a giver or a taker? | Adam Grant》

这本书告诉我们,帮助别人促使我们产生自我良好的感觉,让我们工作更卖力。长久来看,我们因为帮助别人而获得并储备了愉悦感,使得效率得到提高,从而获得更大的成就。这样一来,我们又可以站在更高的位置,帮助更多的人,如此构成了一个良性循环。

需要注意的是,最成功的人不是单单的付出者,而是其中的特殊人群。他们乐意付出,但也很在乎自己的利益。他们在付出方面具有全局视野,最终可以避免自己沦为垫脚石。

其实这世上道理就那么多,重要的是找到适合自己的道,然后施展适合自己的术。我作为一个互利型,从这本书中发现了很大的价值(道),也开始尝试一些行为,让自己有更多不求回报的付出(术)。希望你也能从这本书中发现自己的道和术。

书评作者

大写的向日葵,时隔十年又拾起写作爱好的数据科学从业者。重新(从心)出发,写出我心,向阳而生。希望通过阅读为自己汲取营养,通过写作给大家分享感悟。公众号“大写的向日葵”,不定期分享,期待与你的交流。