你的心理真的健康吗?

编者按:本文来自微信公众号“格致论道讲坛”(ID:SELFtalks),作者:格致论道。

“我们每个人都多少都有点与别人不一样的地方,需要你去接纳,而不是简单地认为这是一个缺点。”

陈祉妍

中国科学院心理研究所教授、国民心理健康评估发展中心负责人

我的研究领域是心理学,很多年前我在北大读研究生的时候,北大的舞厅特别兴旺,每到周末冠盖云集,我那时候也很喜欢去跳舞。

我喜欢跳舞有两个原因,一个原因是我比较喜欢有一点美感的运动,第二个原因是我喜欢跟陌生人聊天。

一般很多人搭讪的时候都会问这样一个问题——“你是学什么的?”,我说我是学心理学的,然后接下来他们通常会问几个问题,其中一个问题是“你知道我现在在想什么吗”,还有一个问题是“你看我的心理健康吗”。

其实并不是每一个心理学家都知道如何判断人的心理是不是健康,或者说对心理疾病进行诊断和治疗,如果大家感兴趣的话,可以去了解,心理学大概有三十几个分支。

登录中国心理学会的网站,可以直接看到它有三十几个分支机构,在这些分支机构里面,和心理健康最有关联的是临床心理学与咨询心理学,这也正是我的专业。

人们有能力判断自己和他人的心理健康吗?

如果没有专业人员的帮助,人们是不是有能力去判断自己和他人的心理是不是健康呢?

我们曾经做过一项超过6000多人的调查,这项调查里有一个问题是“你觉得社会上的心理问题是不是比较严重呢?”。

大概有48%的人说严重,12%的人说不严重,但值得注意的是其中有40%的人说我不太清楚这个问题。

如果是判断自己的心理健康问题,可能大家多多少少会有点感觉“我健康或是不健康”,但是其实还是会出现高估或者低估自己心理健康的现象。

比如说一些强迫症患者,他们会觉得自己的行为是比较奇怪的,而且会感觉到自己对自己的控制力是不足的,可能有点失控,因此其中有很多人会担心自己会发展成精神病,但其实基本上是没有这样的风险的。

另外一种是低估,也就是说存在问题但忽视,这种情况是更经常发生的。

这种情况有时发生在我们对自己的评估上,比如说有些人他身体上有持续的各种疼痛,有的人可能是腰疼,有的人是颈背疼,或者甚至是全身的这种疼痛,然后在医院里面反复进行各科的检查,并没有查出身体上有什么疾病,那么就存在一种可能性,就是他可能存在心理上的问题,其中一个可能性是抑郁的问题。

我们除了会低估自己的心理问题,有时还会低估身边的朋友包括家人的心理问题。

在我们的咨询中心,经常会有一些带着孩子来求诊的父母。我们会发现在生活中很多人寻求心理咨询的帮助是有阻碍的,但是他会愿意为了孩子迈出这一步。

遗憾的是很多时候我发现前来求治的家庭那个问题已经积累了很久,孩子身上的问题在早期就有表现,但是往往在问题积累到相当严重的时候才来求治,在这种情况下要恢复到健康所需要的时间和代价就会比较多。

为什么会出现这样的低估?

因为心里的痛苦是比较内在的,特别是一些抑郁的问题,表面上可能看不出来,但是内心可能感觉是崩溃的,所以外在的人不一定能看到,哪怕你身边很亲近的人都不一定能看到。

父母更愿意把孩子往好处想,所以有时候我们甚至遇到孩子对父母说我陷入了抑郁,但是父母是不相信的。

有一次我遇到一个家庭带着孩子来,想解决孩子学习方面的问题,家长觉得孩子在做作业非常慢,很多该做的事情都非常拖延,同时这个孩子还有一些作息上的等等多方面的问题。

我们给这个孩子做了心理测验之后发现他的抑郁分数非常高,提示他可能存在严重的抑郁问题,我把这个情况向家长解释,希望家长能够重视,可是他的妈妈却对我说我觉得这个孩子在夸大他的问题,夸大他的困难,他可能只是想找个借口,证明说他学习不好是有借口的,这一点我感觉非常遗憾。

如何判断心理健康?

那么究竟如何来判断心理健康呢?

如果是判断心理疾病的话基本上有两个标准,一个标准叫做主观痛苦,一个标准叫做社会适应。

主观痛苦指的是这个人内心感到非常痛苦,觉得“我不该是这个样子,我的生活已经不正常了”,这是符合心理疾病的一维标准的。

另外一维的标准就是社会适应,他可能在学习或者工作,可能在家庭或其他的人际关系上有持续的问题,然后他没有办法扮演好社会期待他的一些角色。

所以如果掌握了这个标准我们就知道,如果说我们有一些小小的怪癖,比如说锁门锁完之后总要多推三下以证明门确实锁上了,这不太干扰我的生活,并没有到达心理疾病的地步。

可是没有疾病就等于健康吗?

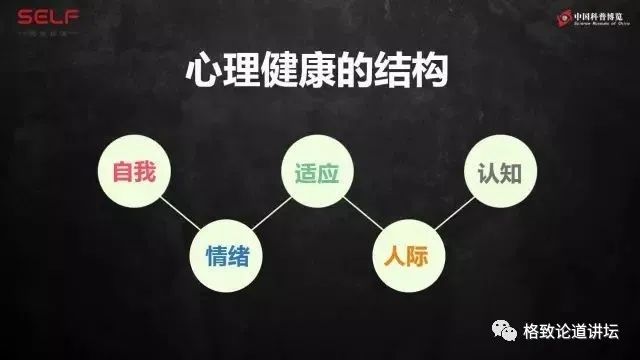

大家会觉得有很多人是处在中间的状态,那么为了更全面地评估大多数普通人的心理健康的状况,我们在2007年制定了心理健康的基本结构,并且在这个基础上研制了中国心理健康量表,分成不同的版本适用于不同的人群。

它有核心的五维结构,简称自我情绪适应人际和认知。

自我指的是,如果一个人健康的话,那么他对自己能够有比较恰当的认识,在情绪方面相对比较稳定,有能力体验到快乐,对生活感兴趣。

但是一个健康的人也是有负面情绪的,他也会有他的烦恼或者生气的时候,只是相对来说比较适度。

他能适度参加一些人际活动,更重要的是他能够体会到周围的人对他的支持和关怀,能够适应学业工作或者在生活中解决问题,在这些领域能够较好地发挥自己的才智。

在这些维度里面,自我这个维度是非常核心的,因为自我是一个人心理健康的核心。

可是我发现这个词有时候不那么吸引人,我会在大学里做一些讲座,当讲座的题目是如何接纳自我的时候,来的人只有几个,当题目是恋爱中的心理学时,来的人座无虚席。

其实我讲恋爱还是在讲自我,我在讲恋爱的时候会说“如果你不能了解到自己是一个什么样的人,你不知道自己要走一条什么样的人生道路,你又如何去选择志同道合的伴侣呢?”。

而另一方面,一个人进入到恋爱之中,又是对自我认识的一种深化,因为在一个深刻的亲密关系里,你会发现自己有哪些是可以调整、可以学习的,而哪些又是不管你多爱他你都不会放弃的,那是你的核心部分。

人们对于自我的这种认识可能不是那么关注,因此我今天想更多地讲自我这个维度,自我的结构。

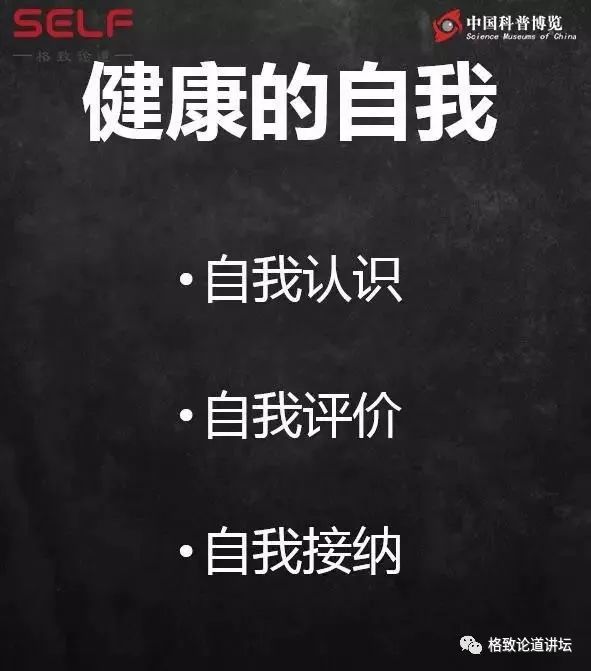

健康的自我是什么样的?

一个人健康的自我,大概从这几个角度来描述,第一方面他能够有一定的自我了解、自我认识,第二方面他能够有基本接近现实的自我评价,第三个方面他能有较好的自我接纳。

其实对自己的认识是一件不容易的事。

我记得有一年有一位非常知名的英国心理学家来北京讲座,在讲座结束的时候,听众中有一位穿黑衣服的青年站起来问了一个问题,他说“我不知道我想干什么,我知道我的父母想要什么,但我不知道我想要什么”。

这位心理学家特别的有经验,他回答说听到你这样一个中国青年问出这样的问题,让我觉得中国的未来特别有希望,但是他没有具体回答这个问题。

如何认识自我?

如果我们探索自我的打开方式是不太正确的,甚至会带来更多的心理问题。

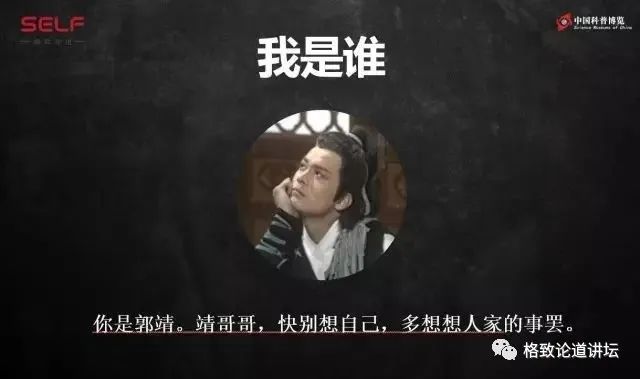

大家还记不记得在射雕英雄传里欧阳锋是怎么疯的,是黄蓉引得他自己跟自己打斗,然后产生了“我是谁”的困惑,听到他一路惨叫着渐渐远去,郭靖不禁重复欧阳锋的最后一句话,喃喃自语道“我是谁”,黄蓉这个时候吓坏了,她害怕郭靖也陷入同样的疯狂,赶紧打断他的想法对他说“你是郭靖,靖哥哥,快别想自己,多想想人家的事吧”。

黄蓉提供了一种找到自我的比较安全的方式,就是当我们投入到生活各种各样的活动中,尝试着各种各样的活动,在和别人的相互交往中得到别人的反馈,在与别人相比较中更清楚地认清我是谁。

所以这个问题是不可以坐在家里反复地追问的,而是要走出去在外面去体会。

自我的第二个方面就是对自己的评价。

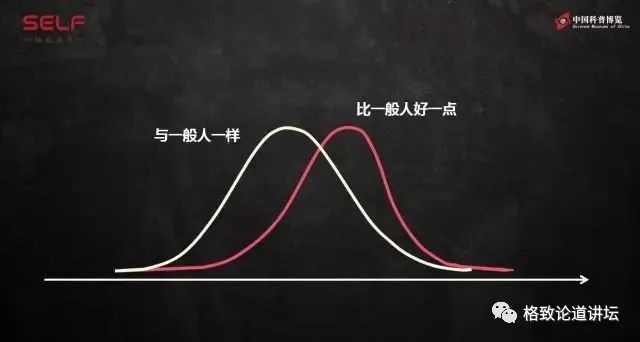

刚才说到的是基本符合现实的自我评价,是什么意思呢?我举个例子,在美国有一项超过万人的大型调查,在调查中询问人们一个问题:你觉得自己的外貌魅力和一般人比起来怎么样?

有五个选项,第一个选项就是比一般人强很多,第二个选项比一般人强一点,第三个和一般人差不多,第四个比一般人差一点,第五个比一般人差很多。

如果人们都比较如实地回答,如实地认识自我,一般的规律是60%的人会回答和一般人的外貌魅力差不多,但是调查的结果并不是这样,事实上有60%的人回答说“我比一般人的外貌魅力要好一点点”。

如果把问题换一个也会得到类似的结果,问你和一般人相比你的聪明程度怎么样,大部分人说“我比一般人要聪明一点”,如果问你比一般人的道德水平怎么样,大多数人会回答“我比一般人高尚一点点”。

类似的趋势在我们的调查中也被发现了,所以我说的是与现实基本接近,因为你说的是我比别人好一点点,但如果你都回答我比别人强很多,要么就是天生各方面都真的很出色,要么就是濒临心理疾病的边缘。

一个人他对自己的判断和评价和自己的实际情况高度接近,做到几乎没有误差,这是非常难的,但如果是这样,这个人在生活中也许是个悲观的智者,而且一不小心就对自己评价偏低甚至严重偏低,是抑郁患者的核心特征。

我们有时候会觉得很奇怪,为什么一些非常优秀的人会患抑郁症,因为抑郁的核心特征,是他对自己很不满意,那其实有一个原因是因为他对自己的标准很高。

比如说今天来这里讲座,我对自己的期许就是我讲的内容一年级的小学生可以听得很懂,希望博士生能够觉得有思想,希望想要娱乐的人听了觉得开心,希望喜欢思考的人听了觉得有深度,值得回味,最后我要传播最重要的心理健康概念,让所有人的生活都变得更健康。

当我这样去想的时候,我估计当我讲完,甚至我还没讲完,我就已经陷入了情绪低落,我可能不会记得大家好心给我的掌声,而反复回忆着我在讲的时候说错了几句话。

第三个方面就是对于自我的接纳。

对于自我的接纳在有些时候是挺困难的,大千世界万千众生,有很多共性,但是也有很多自己的特点。对于自己特殊的这一点点怎么看,有时候取决于你所处的环境。

比如说丑小鸭的故事大家都很熟悉,一只天鹅生活在鸭群中间,它就被界定成长得很丑,其实它只是一种普通的天鹅,也说不定是一只漂亮的天鹅。

但是一个人所处的环境如果尺度非常单一的话,就会让你难以接受自己身上的一些特点。

我自己的小孩是有点个性的,他的老师不只一次地对我说,您家的孩子在我眼里是非常特殊的,我有点担心我们家小孩怎么看这个问题,所以我就问他,老师说你很特殊,你觉得是好呢还是不好呢?我们家小朋友比较冷静地说,“我觉得既没有好也没有不好”,我问他那你是怎么想的,他说“我觉得其实每个人都很特殊”,这正是我想对他说的话。

我们每个人都多少有一点和别人不一样的地方,需要你去接纳,需要你不简单地认为这是一个缺点,但是人在年轻的时候进行自我接纳是比较困难的。

人在年轻的时候可能不那么能认清楚自己,虽然内心深处觉得自己不错,但是积累的证据还不那么多。

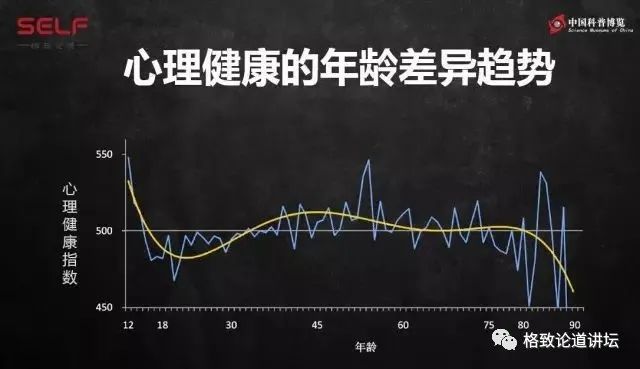

我们在全国进行的一项10到75岁以上的人群的调查,会进行心理健康年龄差异的一个比较,大家可以看到在青少年时期,就是12到18岁的时候,心理健康的水平一路下滑,在青年时期心理健康仍然处于低谷,大约到35岁以后,心理健康达到了一个比较平稳的状态,然后到老年,大概70岁以后,随着功能的衰退会再出现一个下滑。

青少年和青年时期的这段低谷,有生理层面的原因、社会层面的原因,但还有一个不可忽视的就是这个时候就算你很好,你也不是特别确定自己的价值、自己是那么好,所以我想把最后这段诗送给那些在困惑中怀疑自己价值的人:

“他爱在黑暗中漫游

黝黑的树荫重重的树荫

会冷却他的梦影

可是他的心里却燃烧着一种愿望

渴慕光明渴慕光明

使他痛苦异常

他不知道在他头上碧空晴朗

充满了纯洁的银色的星光”

文章和演讲仅代表作者观点,不代表格致论道讲坛立场。

作者简介

“格致论道”,原称“SELF 格致论道”,是中国科学院全力推出的科学文化讲坛,由中国科学 院计算机网络信息中心和中国科学院科学传播局联合主办,中国科普博览承办。致力于非 凡思想的跨界传播,旨在以“格物致知”的精神探讨科技、教育、生活、未来的发展。本文 出品自“格致论道讲坛”公众号(SELFtalks),转载请注明公众号出处,原创文章未经授权不得转载,违者将追究法律责任。版权说明:未经授权严禁任何形式的媒体转载和摘编,并且严禁转载至微信以外的平台!